東京都世田谷区の私立女子中高一貫校、*聖ドミニコ学園中学校・高等学校インターナショナルコースのall English数学・理科授業のご紹介

*聖ドミニコ学園中学校・高等学校 学校法人

聖ドミニコ学園は1954年に設立され、同年目黒区に小学校を開校した。1962年世田谷区岡本の現在地に移転。幼小中高よりなる総合学園となった。2019年に教育刷新を行い、2つのコース(インターナショナルクラス・アカデミックコース)を開設。インターナショナルコースでは、英語・数学・理科3教科の年間授業を「all Englishイマージョン」で実施するという、出色の先進的取り組みを行っている。中・高等部が掲げる教育core conceptは、① Sustainability(持続可能性=長期的視野)②Design(デザイン力=ひらめきや思考を表現できる)③Connect (つながる=受容力・対話力・語学力)、である。全校でPBL(Project Based Learning)に取り組み、ICT教育にも力を入れていることが同校の21世紀型教育を特色付けている。英語コミュニケーション力を高めるため、丁寧なインプットからプレゼンテーションやレシテーション(暗唱)トレーニングまで英語4技能のバランスを配慮した多様な英語教育を行っている。高校3年生は学年の半数近くが英検2級に合格するという実績をあげている。

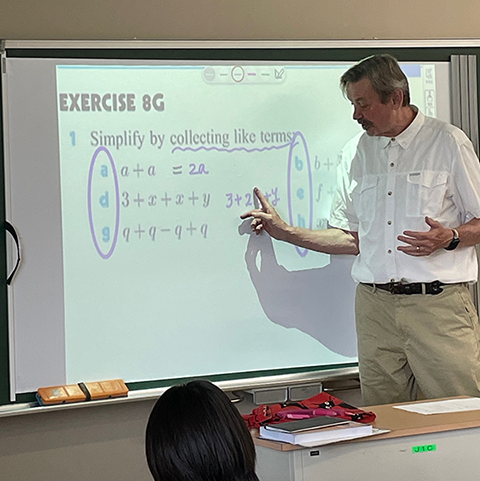

●中学1年・数学授業《Willis先生と小巻先生によるTT,生徒は14名》

この授業は「文字式」についてでした。

先ずWillis先生が今日の学習事項及び数学用語が含まれた英文を5つ,ゆっくり読み上げ,それをノートに英語で書き取らせること(dictation)から授業が始まりました。

その後,dictationの文に沿って「項(terms)」・「定数(constant)」・「変数(variable)」・「係数(coefficient)」の定義を,順を追って生徒に説明し,数学用語の定着を図りました。(3bの係数は3だが,b3の3は係数ではないことにも言及。) その際,Willis先生はList the terms of ~,State the constant in ~,Write down the coefficient of x in ~と問い方に変化をつけていました。

次に「類似項をまとめて文字式を簡単にする(Simplify by collecting like terms. 例:3+x+x+y → 3+2x+yに)」課題を数問こなしながら,今日の重要用語を生徒に何度も喚起しました。

授業の締めくくりは,iPad にあらかじめインストール済のKahoot!というゲームアプリを使用して生徒が競争しながら代数の重要ポイントを確認しました。どの生徒も楽しそうに集中して取り組んでいたのが印象的でした。

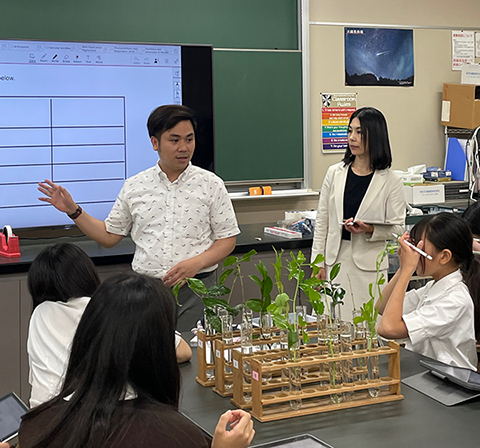

●中学2年・理科授業《Deseo先生と中川先生によるTT,生徒は13名》

この授業は「光合成(photosynthesis)」についてでした。

先ずPlants use sunlight, CO2[carbon dioxide], water to product O2[oxygen] and starch.という一文の中でsunlight, CO2, water, O2, starchの部分をブランクにして提示し,生徒に埋めさせます。

次に光合成と呼吸(respiration)と比較する問い掛けが行われました。

Plants use O2[oxygen] and starch to release CO2[carbon dioxide] and energy.という一文の中でO2, starch, water, CO2, energyの部分をブランクにして提示し,生徒に埋めさせることにより、呼吸の定義を生徒は明確に理解した様子でした。以上を踏まえて実験観察に移ります。

4本の試験管を用意し,水だけが入ったものをA (only water),水に葉の付いていない茎を差したものをB (no leaves),上部に油を塗った葉の付いた茎を差したものをC (oil upperside),下部に油を塗った葉の付いた茎を差したものをD (oil downside)として,外から違いが一目で区別できるようにする工夫が見られました。その上で一定時間光を当てた際の試験管内の水量の減り具合を定規で測定してみます。(使用単位はcm。DがCより減り方が少なかったのは,葉の下部に多くある気孔(stomata)の働きが油によって遮られるから)

更に,CとDに関してはそれぞれ4種類の植物(camellia, ginkgo, Mahonia, Osmanthus)の葉で比較し,ginkgo(イチョウ)が最も減り方が多いという結果になりました。どのグルーでも実験方法の検討から観察まで活発にディスカッションが行われ、生徒は多様な視点を獲得した上で思考を深められた印象でした。

END