神奈川県立川和高等学校の英語コミュニケーション授業のご紹介

【神奈川県立川和高等学校について】

横浜市都筑区にある全日制普通科の高等学校。2010年には県教育委員会から学力向上進学重点教育推進校の指定を受け、2021年には県内5校目となる、次世代のリーダーを育てる学力向上進学重点校として正式に指定された。『高い次元の文武両道』を掲げ、生徒一人ひとりの個性の伸長を目指し教育内容を精選、進路希望に応じた多くの選択科目を設置している。また、難関大学進学にも対応できる体制を整えている。2年生では英語授業に小集団学習を取り入れ、きめ細かい指導を行っている。またグローバル化に対応するための取り組みとして検定試験等を活用し、高い英語力の習得を図っている。英語プロジェクト学習では生徒が活発に英語でプレゼンテーションを行うなどの成果が出ている。

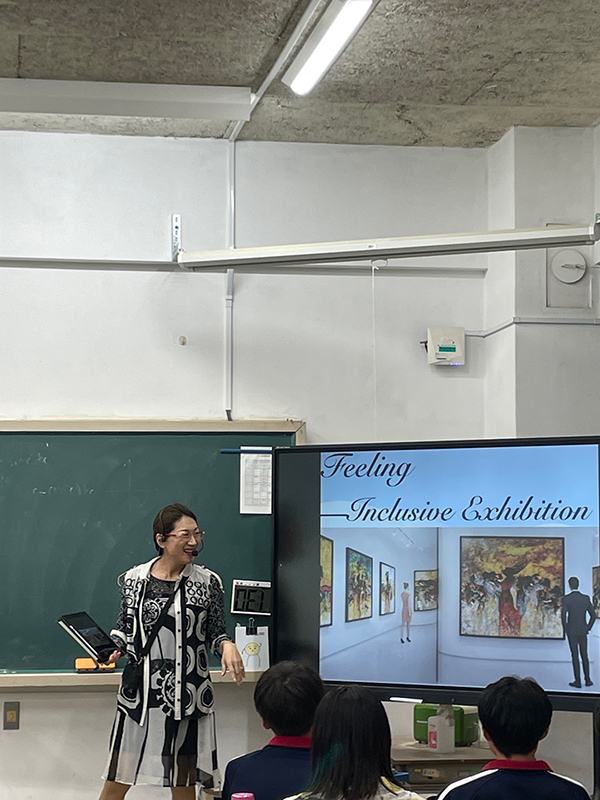

英語科有光裕美先生による高校3年英語コミュニケーションⅢの授業は、グローバルリーダーとしての「使える英語力」と「人材の育成」を目標とした授業展開です。今回は、特に後者に重きを置き、Feeling Inclusive Exhibition(目が不自由な方など様々な立場の人が楽しめる展示会の様子を体感し、今後どう生きていくべきかを考える)がテーマでした。目が不自由な方の感じ方を体験するボランティアとなった2名の生徒がアイマスクをしたまま自分の机から教壇まで歩き、手すりのないところや段差のあるところで歩く不便さを体験しました。更に箱に入っているものについて、有光先生が Can you touch and describe something?(触れてみて何かを描写できますか。)と指示を出しました。2人の生徒は Toy?(玩具?)などと推測しますが具体的に何かは分からない様子でした。

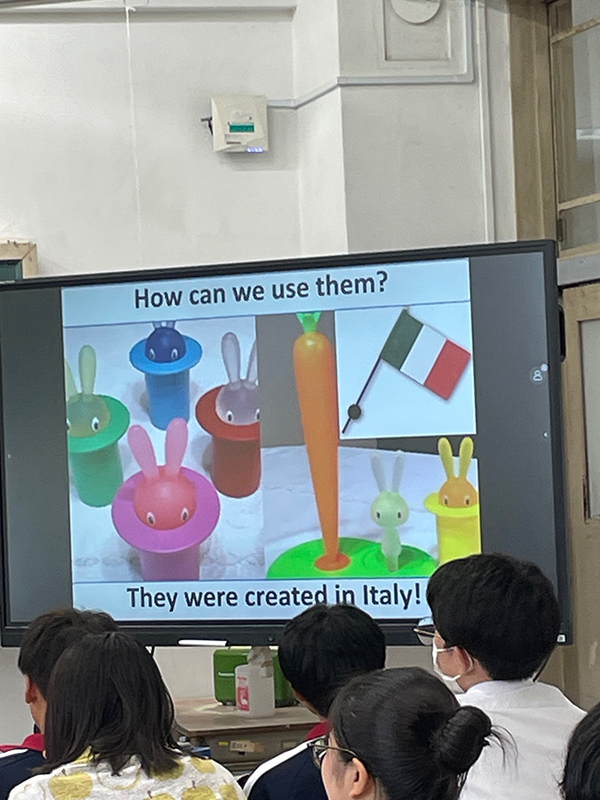

そこで有光先生が箱の中のものを取り出し、生徒たちに、Guess which country these were made in.(これらがどこの国で作られたか推測してください。)と問いかけました。生徒たちは口々にGermany(ドイツ)やSwitzerland(スイス)、France(フランス)と自分のイメージの国を挙げました。冒頭からこのタスクに至るまで、生徒が自分の頭で考え仮説を持つことの大切さを認識し、人によって感じ方が違うこと、更に、耳が聞こえなくても音量を振動で、音階を光で表現する球体=サウンドハグの活用例についても推察させながら紹介しました。少しの違いで同じ時の流れや空間にいてさえ、一緒に楽しめないアイマスクをしたクラスメイトの存在やその気持ちにも思いを馳せさせる有光先生の意図を感じました。更に有光先生は、How can we use them? (どのようにこれらを使うことができますか。) という問い掛けをしました。ペアで討議した生徒たちは、In the kitchen?(台所にあるもの?) などと推測を重ねて正解に近づいていきました。目の見える自分たちでも初めて見るものの機能を理解することは難しく、まして目に不自由のある人は更に困難があると気づいた生徒が多い様子でした。

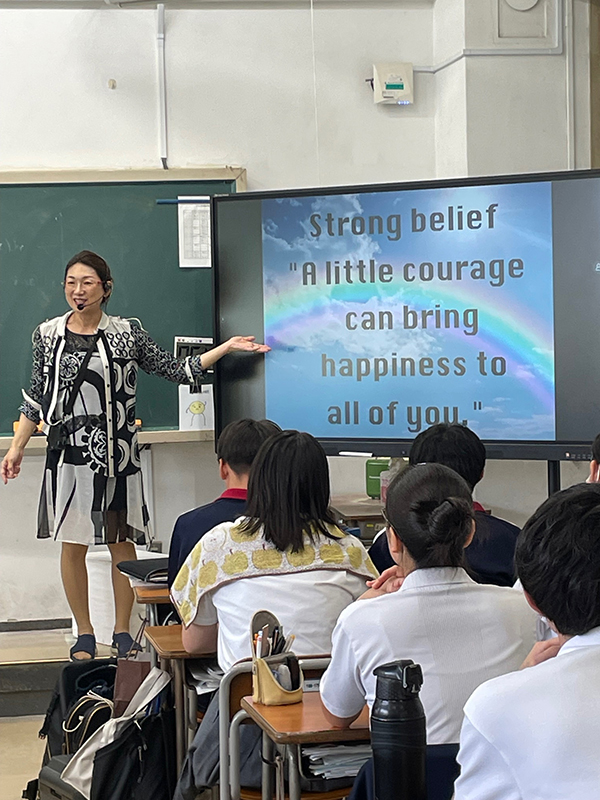

その後に有光先生が、生徒たちに「実際に目の不自由な方を見掛けたときにどうしますか」と生徒に質問しました。それに対して、ある生徒から「目の不自由な人の立場が分かったので、サポートしたい気持ちはあるものの、相手にとって本当に必要か見極めている間は声掛けする勇気はない」という発言がありました。そこで有光先生は気持ちと行動のギャップの存在を取り上げて、Can we bridge this small gap with your・・・?(あなたの何かでそのギャップを埋めることはできるでしょうか。)という問いを出しました。すると生徒たちは braveness(勇気)、kindness(親切心)、care(気遣い)understanding diversity(多様性の理解)といったキーワードを口にし、有光先生の言葉やこの授業を通して、必要か分からないなら思い切って尋ねてみる。その反応を理性で受け止め、「必要ない」という返答に、自分の心を傷つけなくていいと納得した様子。生徒たちの笑顔からその人が一歩踏み出すことの大切さを学んだように見受けられました。英語力を着実に高めながら多様な人の立場を理解して、適切な行動をすることの大切さを自然に身につけていく有意義な授業だと感じました。

END