新版Keyワーク【数学】/【国語】の工夫

と効果的な使い方をご紹介

定期テスト対策にKeyワーク

をお勧めする理由とは?

編集制作部 数学課・国語課からのメッセージです。

~はじめに~

教科書準拠教材 Keyワークの基本情報(構成・見本PDFなど)はこちらからご確認ください。

【数学】

・「思考力・判断力・表現力」対策は、章末の4種のワークでばっちり!

近年、公立高校入試では「会話文や資料の読み取り」「求め方や考え方の説明」など様々な種類の問題が出題され、都道府県によっては出題される問題の大半を占める場合もあります。まさに学習指導要領にある育成すべき資質・能力の要素の1つである、「知っていること・できることをどう使うか(思考力・判断力・表現力等)」を測るものです。このような問題は今や当たり前に学校の定期テストでも出題されており、5段階評価の5をとりたい生徒だけが取り組めばよい問題ではありません。日ごろから様々なパターンの「思考力・判断力・表現力」を問う問題に取り組む機会を設けることが大切だと考えます!

そこで、Keyワーク数学の章末に設けた4種のワーク「①重要用語と公式の穴うめ問題」「②重要パターン問題」「③思考と活用問題」「④高得点をめざす問題」を皆様にお勧めします。①②は「知識・技能」対策、③④は「思考力・判断力・表現力」対策と位置づけており、生徒の学習レベルなどに合わせて取捨選択して使用することも可能です。

今回の改訂では、定期テストでしっかりと得点できるようになる誌面を目指し、この4種のワークを見直して、差し替えなどの改善を行いました。

ここでは4種のワークの中から「③思考と活用問題」をご紹介します。

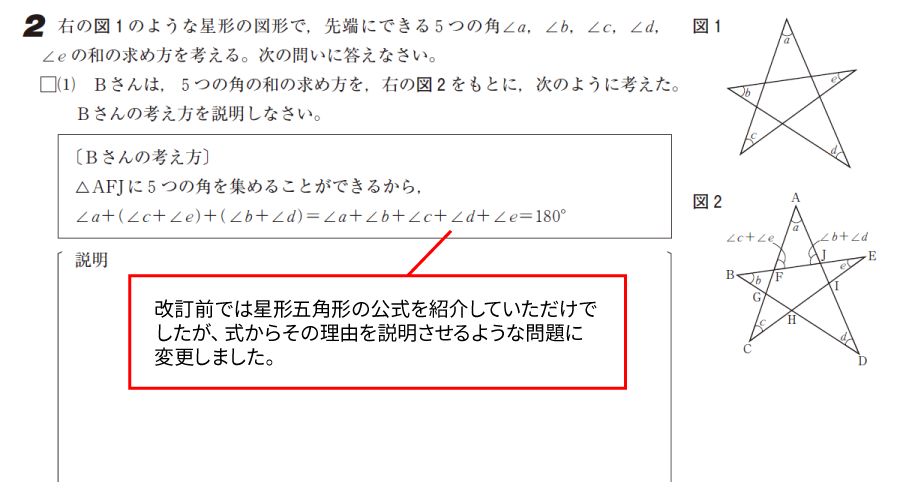

<新版(1) 2年 平行と合同>

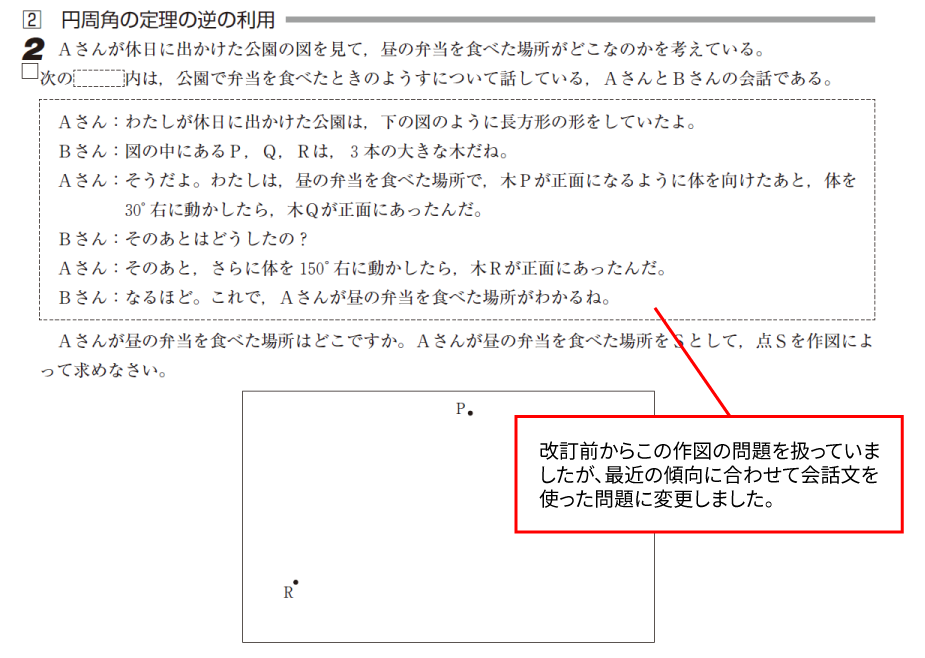

<新版(2) 3年 円>

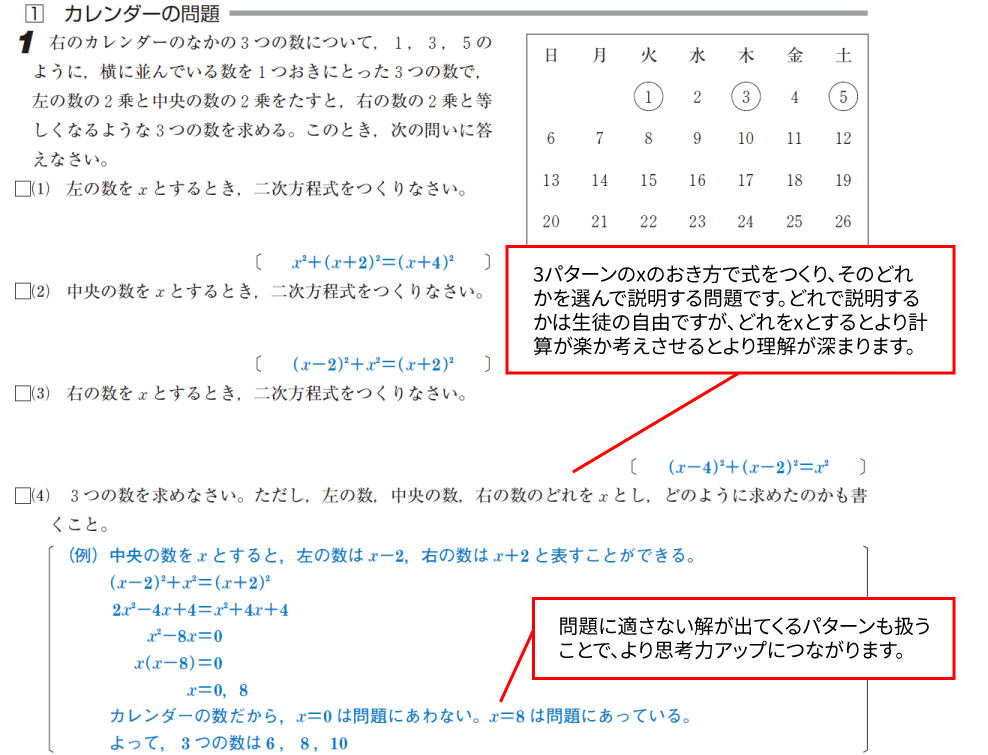

<新版(3) 3年 2次方程式>

※Keyワーク本冊では解答は入りません。

編集制作部・数学課では年々変化していく思考力問題を常に意識し、今回の改訂で「今の定期テスト対策」に必要な問題へバージョンアップさせています!

【国語】

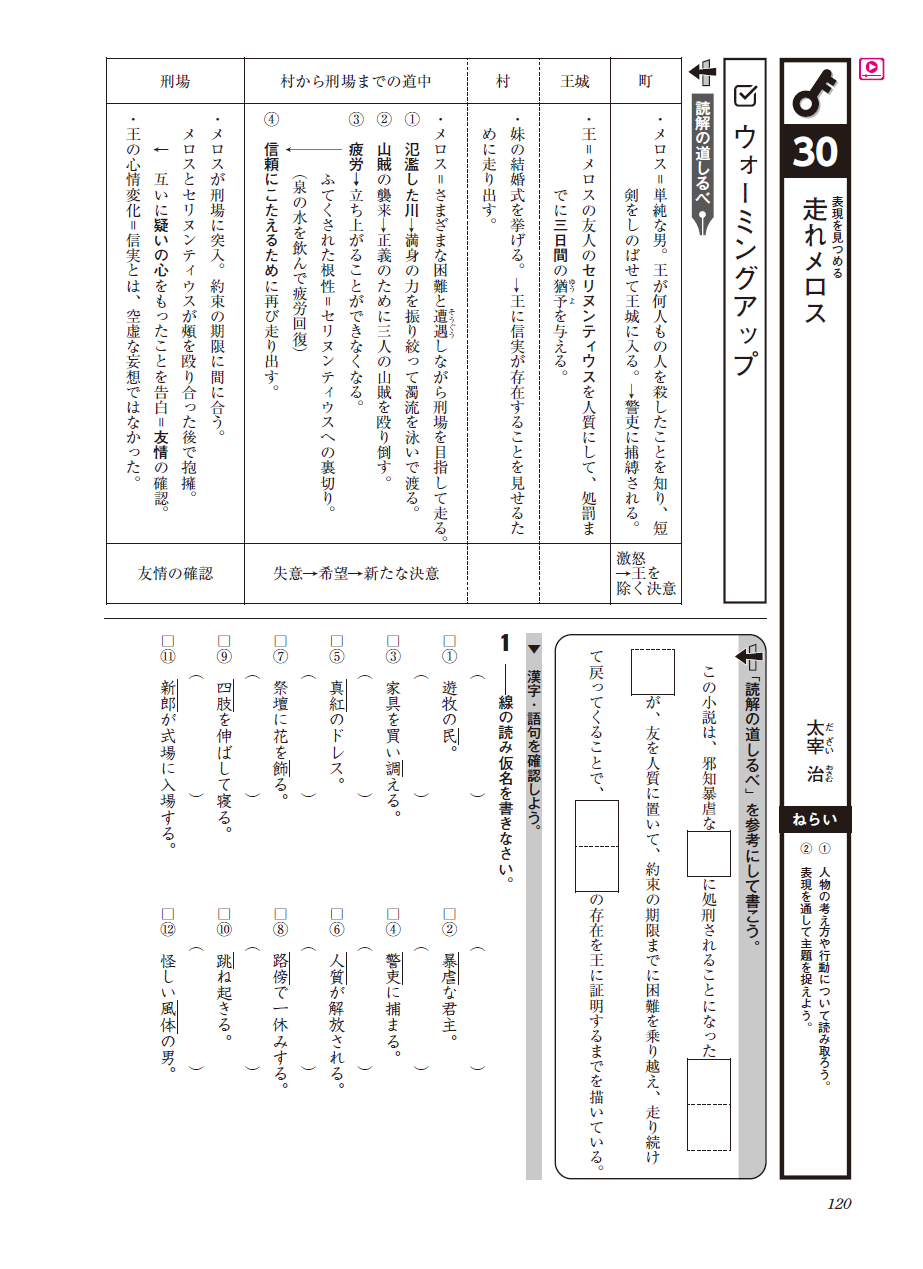

1.「読解の道しるべ」で文章内容を効率的に把握できます。

国語の定期テストや高校入試において重要なのは、なんといっても読解問題です。読解問題がテストの8割を占める場合もあり、読解問題を突破せずに入試に受かることはありません。従ってKeyワーク国語では、読解問題の分量を十分に確保しています。

しかしながら、英語・数学に比べて、国語の授業数は十分に取れない、というお悩みをよく耳にします。

そんな国語の学習を、いかに効率的に進めるか。その答えは「読解の道しるべ」にあります。「読解の道しるべ」は、読解単元の冒頭に配置されており、その単元で学習する文章の内容を図示化し、簡潔にまとめたものです。

最初にこのコーナーに取り組むことで、文章の概要を効率的に把握できますし、文章の全体像が頭に入ったところで「練習問題」「定期テスト対策」に取り組むことで、短時間でも学習効果が高くなります。

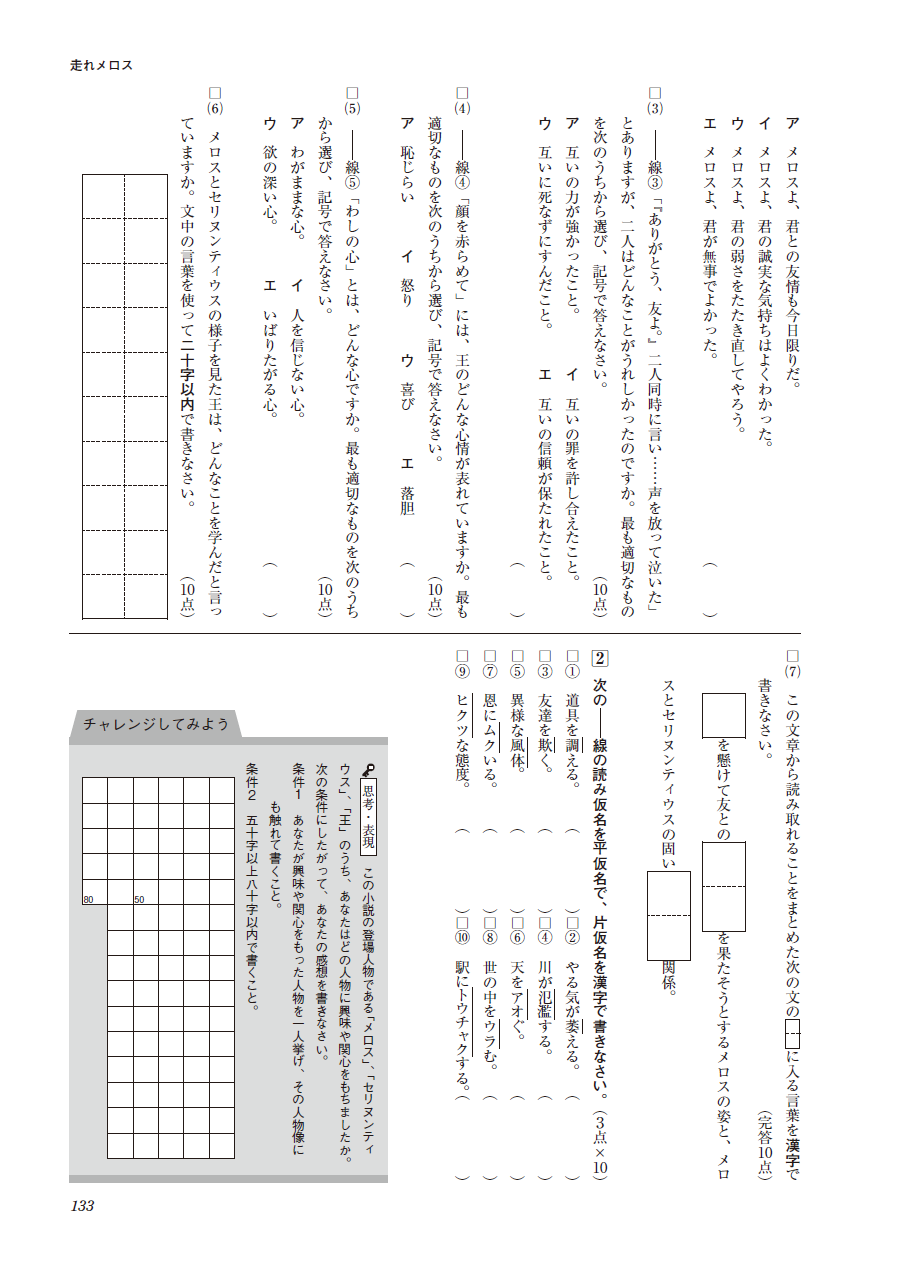

2.「チャレンジしてみよう」で思考力・表現力も養うことができます。

学習指導要領に基づき、近年の定期テストでは、「思考力・判断力・表現力」を要求する問題も出題されています。「思考力・判断力・表現力」のウエイトは必ずしも高くはありませんが、公立高校入試でも出題され、今後ますます重要視されることは間違いありません。

そこで、Keyワークの「定期テスト対策」のページにある「チャレンジしてみよう」というコーナーを、ぜひ活用してください。生徒が試行錯誤しながら自分の意見をまとめ、自分なりに表現することで、「思考力・表現力」を養えるコーナーになっています。

文部科学省のいう「主体的な学び」は大事なキーワードであり、「主体性評価」を出願時に要求する大学もあります。これは、自分ごととして物事を考えていけるか、ということを問われているのだと思います。点数化されるわけではないので、いかに点を取るかという場合は切り捨てられる部分かもしれません。

ただ、私たちは、「主体的な学び」につながる力は日々の学習の中で根気よく培われるべきものだと考えます。

Keyワークの「チャレンジしてみよう」のコーナーは、それぞれの文章を読み解いた後、筆者の主張に対してあなたはどう思うかという問いを出題しているのですが、これは「主体的な学び」をささやかながらも養っていきたいという思いの表れでもあります。

編集制作部・国語課では、読解力強化と併せて、「主体的な学び」につながる力も身に付けてほしいと願っています!