教材に付属している映像コンテンツのルーツと有効的な使い方は?

営業部×編集制作部の対談形式でメッセージをお届けします!

1.今や多くの教材で充実した映像が付与されていますが、いつ頃から搭載が始まりましたか?

当時の話や映像をつくるきっかけとなったエピソードを教えてください。

- 営業部・長田:

- 映像が初めて搭載されたのは、2011年度版の新中学問題集数学中3からでした。

- 編集制作部・奈良:

- そうです。チェック問題の解説映像でした。

- 編集制作部・松本:

- 映像を始めるきっかけになったのは何でしたっけ?

- 営業部・長田:

- まず時代の流れというのが要素としてありましたね。映像で授業の代行をして時間をつくり出すという発想が非常に多かったということですね。むしろ映像授業さえあれば塾を開けるという幻想さえあった時代でしたからね……

- 営業部・鈴木:

- 休んだ生徒がいた際、授業が始まる前に「前回の授業動画」を見てもらっている塾があり、教材会社さんでもこういうものを作らないの? と言われたこともありました。

- 営業部・長田:

- このような流れがあって、映像をつくったものの、消費者目線ではなかったり、演者の方に依頼をする我々側に知見が足りなかったことで結構苦戦しましたよね。例えば、音声一つとっても「えー、」「あー、」など不要な言葉が入ってしまったり、この映像はインプット用なのか答え合わせ用なのかなど目的が明確でなかったり……

- 編集制作部・奈良:

- 制作面では、工程で生じる修正に対応することに苦戦しました。同じ演者の方に再録いただいても、取り直した音声の高さや速さ、抑揚が元の音声と異なる場合が多いからです。それを解決する術として選択したのが「人工音声」でした。

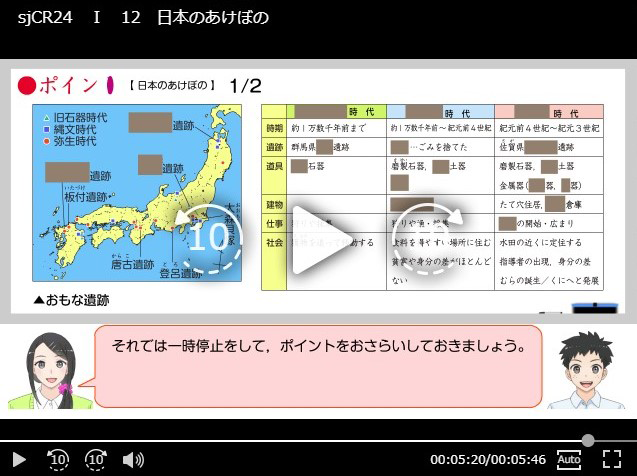

映像の展開に関しては、生徒役を登場させて、先生と「掛け合い」を行うアニメーションを初めて実装させたのは、新中学問題集の理科・社会でした。生徒役にあえて間違った発言・回答をさせて、先生役がそれを訂正することで、学習のつまずきポイントを解消させやすくなりました。

- 営業部・長田:

- ちゃんと自主的に見たいなと思わせることも大事ですよね。「掛け合い」の中でノリツッコミがあったり、エンターテインメント性を入れていますね。

- 編集制作部・奈良:

- ただ、そのような掛け合いをすることで尺は長くなるので、短時間で効率よく学習してもらうこととの両立は、現在も課題です。引き続き工夫していきたいと思います。

2.「映像を無料で提供」と聞いたのですが、

制作コスト等かかっているはずでは?

労力とコストをかけてここまでの

サービスを提供するのはどのような効果を期待していますか?

- 編集制作部・松本:

- まず時間でいうと、1冊分の映像をつくるのに2、3人掛かりで半年くらいはかかりますね。もちろん費用もかかっています。

- 編集制作部・奈良:

- 営業現場でのお客様との対話の中で、映像の利用頻度はどのような状況だと感じますか?

- 営業部・鈴木:

- 毎日見てる生徒は少ない印象です。

- 営業部・長田:

- 映像がなくても授業はできるが、それを敢えて戦略的に我慢することは大事だと思います。新しい習慣を創るということは短期では絶対に出来ないですし、早期の反応は寧ろ想定の範囲内です。それでも「映像を見てから授業に来させる」を徹底することで、少しずつですが、授業のスタート時のレベル感も変わっていきます。

- 編集制作部・奈良:

- 私たちが企図しているのは学習を効率化することや、理解を深めることです。

たとえば、生徒が映像を視聴して、学習内容を半分くらいでも理解してから授業に臨んでいただけると、授業の理解度が深まり、学習効率も良くなると思っております。

- 編集制作部・松本:

- 映像を利用すると、反転学習を自然にやりやすいという利点もありますね。

また、今までテキストベースでしていた勉強でも映像だったら理解しやすい人もいるという点では、塾でも救える対象の生徒を増やしやすくなったこともありそうですね。

3.Keyワーク本冊と映像の上手な活用方法を教えてください。

また、営業の皆さんが塾や学校を訪問している時に

「この使い方は有効的だ!」と思った事例はありますか?

- 営業部・鈴木:

- 当時、映像を用いた反転授業は斬新なアイディアだと思いました。「家で映像を見てきてください」、その上で、「授業では発展的な学習や対話的な学習に時間をかける」という授業の作り方にすることで、授業時間をより深い学びのために使うことができるということです。限られた時間の中で、基礎・基本に関しては、いかに家庭での時間を有効的に使うかが重要だと思います。

学習指導要領でも、「対話的で深い学び」や「活動的な学び」が明示されていますが、実際は時間的な制約や生徒の学習定着度が個々に違うなど、様々な障害があることも分かりました。

- 営業部・長田:

- 上手に使っているところは、組織全体で意味合いを分かっている印象があります。

このためにやっているよ、というベクトルが皆同じ方向を向いていないと意味がないと思います。このような風土が組織としてある塾では当初、生徒の視聴率が20%台でしたが、今は視聴率80%まで上がったと伺いました。残りの20%は環境的にどうしても見れない、または見る必要がない超上位層なので、実質見るべき人は全員見ている状況です。

- 編集制作部・奈良:

- 新版Keyワークでは学習管理機能が付きます。生徒が自ら記録するものなので、自律性を育てることができます。

- 営業部・長田:

- あとは、映像の最後に確認の問題が入っているのを知っていますか? クイズ番組を見ていて、自分が回答者よりも早く答えを言いたい感覚と似ていますよね。あの確認問題を真面目にやっている生徒は成績が伸びている印象があります。「正解した!」という達成感を味わえますよね。

- 編集制作部・奈良:

- たった3分の映像でも、見終わった頃には冒頭のトピックを忘れているということはあると思います。その時に、「少なくともここだけは覚えよう」ということを提示したい思いから始まった企画でした。

SE(効果音)もこだわっていますので是非、活用していただきたいです。

4.教育業界に向けてメッセージをください。

- 編集制作部・奈良:

- 勉強は本質的には孤独なものだと思っています。苦手なことを解消する必要がありますし、成績と向き合うのも、最終的には自分ひとりです。そのような状況に置かれる生徒は、先生方からの声かけや励ましをとても頼りにしていると思います。今回のKeyワークではデジタル化をさらに進めました。それは、先生方に生徒と寄り添っていただける時間を届けたいからです。

- 編集制作部・松本:

- 実際にコミュニケーションをとりながら対応するような「血の通った部分」と、デジタルを利用する「機械的・システム的な部分」との上手いすみ分けができるといいですね。

- 営業部・鈴木:

- 塾へ通うと決めた時には必ず目的を持っていると思います。目的は人それぞれですが、その目的を果たすためには先生の伴走が必要です。いくらデジタル化が進んでも、先生と生徒の繋がりは切り離せない部分です。先生×デジタル×生徒の新しい学習が、こどもたちの可能性を更に広げるきっかけになると嬉しいです。

- 営業部・長田:

- 私が期待することは動機付けです。

何のために存在しているかなど本質的な部分を整理すると、自ずと何をすればよいのかも分かってきますし、その上でサービスをつくることが重要だと思います。

これは我が社にも言えることであり、業界全体で自らをアップデートし、学習の意味や必要性を感じてもらえるよう盛り上げていきましょう!

記事一覧に戻る