新中学問題集 英語

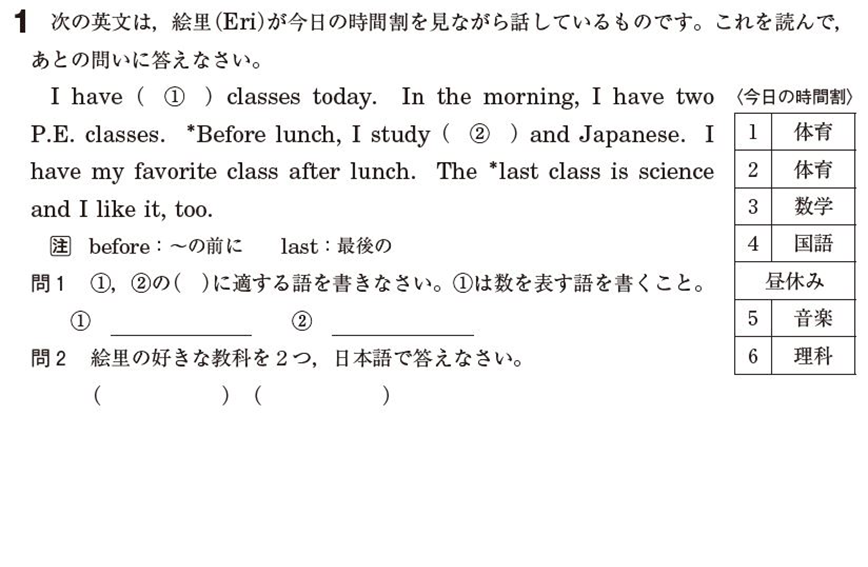

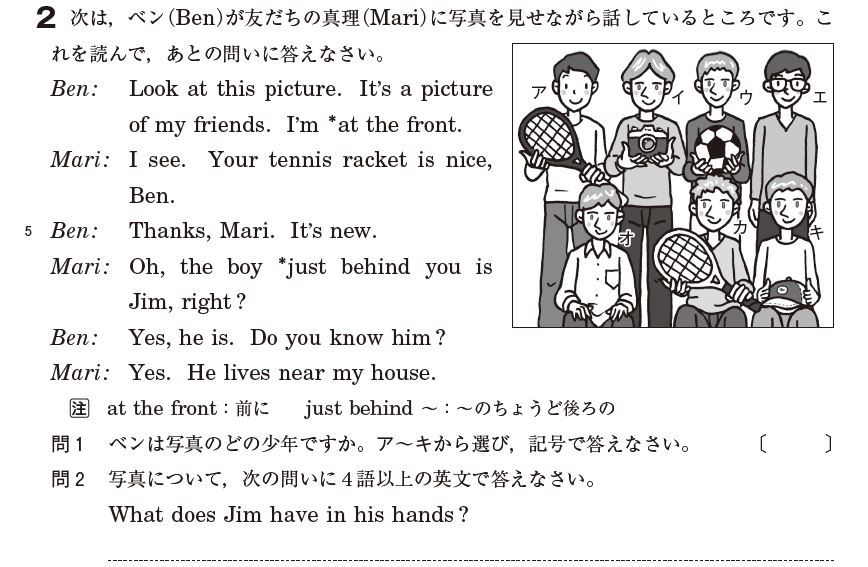

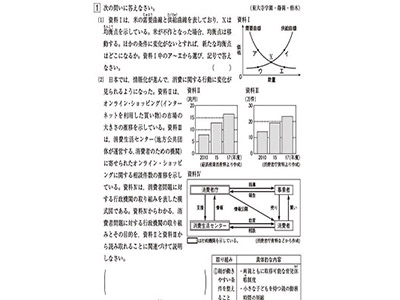

- 新中問英語はどのような特徴がありますか?

-

1年から3年まで通して使用することで、「読む」「書く」技能を中心に、アルファベットの知識から高校入試に対応できる力まで段階的に身に付けられるようになっています。

英語は、語彙や文法など知識事項の積み重ねが技能を身に付ける基礎となります。新中問英語では、標準編・発展編ともに「基本文(発展編はKey Sentences)」と「ポイント(発展編はKey Points)」で知識事項を過不足なくまとめています。確認問題のあと、STEP 1で穴埋めや選択問題からパターン別に解いていき、STEP 2では英作文につながるようスムーズなレベルアップができます。発展編にはさらに「チャレンジコーナー」があり、最高難度の問題に取り組むことができます。各章の最後には読解問題を配置してありますが、その章で学んだ文法に即しているため、文法学習の続きとして、無理なく授業で取り組めるようになっています。

新中問英語はこのように、1冊を通じて、実践的な「読む力」や「書く力」が段階的に身に付けられるよう工夫して作成してあります。 - 新中問英語の効果的な使い方は?

周辺教材、デジタル教材との併用方法も教えてください。 -

新中問英語は他の教科に比べ、冊子もの、デジタル材どちらも非常に周辺材が多いです。

そもそも新中問英語は1冊で満遍なく学べるように作成しておりますが、生徒の学習にあわせて周辺材を組み合わせることでさらに効果的に使えます。

例えば、新中問英語だけで演習量が足りない生徒には「演習編」を宿題として出すことで文法・知識事項の更なる定着が望めます。

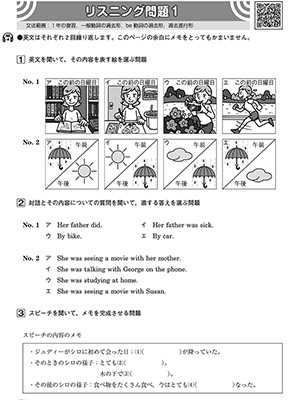

また、読解問題のみを難易度別に配列した「新中学長文問題集」は更なる読解力の強化にオススメです。「新中学リスニング問題集」は新中問と平行して使用できるよう単元配列をあわせて作成しています。

さらに、リスニングやスピーキングの力を養成できるようにしています。

基本文・読解文、リスニング問題の音声は本誌のQRコードまたはARからアクセスして利用することができます。デジタル教師用ではボタン1つで再生、5段階の速度調整もできます。また、スピーキング力を自動採点するシステム「MyET」を導入し、「聞く」「話す」技能につなげる工夫をしました。

さらに、生徒が録音した音声をAIが採点し、先生からコメントを送信できるアプリ「Link Skills」を導入いただければ、スピーキング学習の効率化を図れます。

他にも、基本文とポイントを解説する映像新中学問題集もあります。それぞれの生徒の学習に合うように周辺材を効果的に組み合わせてご利用下さい。 - 英語の改訂ポイントは何ですか?

-

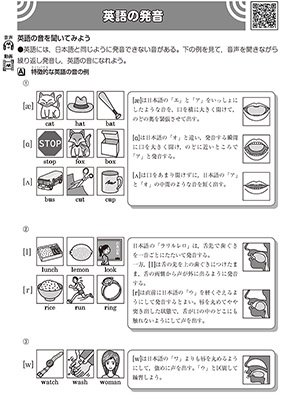

まず、標準編・発展編全学年の巻頭に「英語の発音」という4ページのコーナーを設け、リスニング・スピーキングの基礎となる発音の知識を身に付けられるようにしました。音声だけでなく、ネイティブの口の動きを解説する動画もあり、英語の特徴的な音を感覚的に学ぶことができます。新しい教科書でもスピーキング指導が強化されており、音声の指導は不可欠になりました。英語の音の知識を学んだあと本編を学習することで、発話につなげやすくするのがねらいです。

それ以外に、読解問題では、入試の傾向に合わせて「環境」「国際」などグローバル化に対応したテーマを多く取り上げました。テーマは一目で分かるようヘッドパーツなどに記載しました。

標準編に新設した「思考と表現」では、情報の読み取りが必要な問題や文脈に合った英語を書く問題などを配置し、今後入試で頻出が予想される「思考力・判断力・表現力」を問う問題に対応しています。知識事項の積み重ねがまだ少ない1年でも、英文と図表・絵を関連付けて考えさせる問題を取り上げることで、思考力・判断力・表現力の育成を図っています。 - 最後にメッセージをお願いします。

-

大学入試・高校入試の英語の試験は今後さらに4技能化が進み、国際社会の中で活躍するために、英語を使いこなす力はますます必要になってくることが予想されます。先述のように、新中問英語では近年、4技能化への対応として様々な工夫を試みています。2020年4月から、オンライン英会話でのレッスンもできるようになっています。新中問英語と関連教材を使用することで、英語を活用する基礎力を身に付け、「聞く・読む・話す・書く」の4技能を伸ばして欲しいと思います。

新中学問題集 数学

- 新中問数学はどのような特徴がありますか?

-

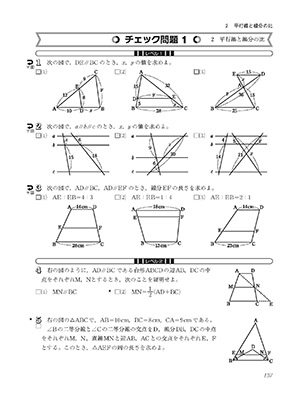

新中問数学の最大の特徴は、中学校3年間で必要な学習内容が全て網羅されている事にあります。必要な問題は全て揃っているため、全て生徒に解かせるというより生徒のレベルに合わせた問題を選択して使う事ができます。

マークをつけることで、誰でも問題の取捨選択しやすい工夫をしています。

効率性を重視する生徒の指導には、グレーの網掛けの「必答問題」を選択して下さい。「必答問題」さえと解ければ一通りの学習が可能です。これだけでも、教科書の基本は網羅しております。

他に、「難度マーク」もあります。「難度マーク」は★一つと★二つと2種類あります。★一つは、教科書の章末問題のレベルに該当する問題です。★二つは高校入試でも応用レベルの問題で、標準編の1年生でも入試に出題された応用問題に挑戦できるように構成しています。

また、さらに発展的に学習したい生徒には「研究セミナー(標準編)」・「入試に挑戦」を用意しております。「研究セミナー」は中学校の教科書では取り上げられていないが知っておくと役立つ学習内容を掲載しており、指導要領にとらわれず学習したい生徒が使用できます。「入試に挑戦」は、1、2年生の発展編にあるコーナーで、1年生から活用力を試される入試問題に挑戦できるようになっています。

このように、教科書の基本から入試問題まで幅広いレベルの問題を豊富に掲載している問題集です。 - 新中問数学の効果的な使い方は?

周辺教材、デジタル教材との併用方法も教えてください。 -

新中問数学は、先ほどの特徴にもあるように、幅広い問題を揃えているため1冊で中学内容を網羅しています。周辺材については、よりよい学習ができるように併用していただくことをお勧めします。

効果的に使用するためには、まず、自宅学習で自習として「映像・新中学問題集」を利用し「学習の基本」を予習します。そして、「デジタル教師用シリーズ」を使用し、授業で「学習の基本」の解説、類題を使用し指導します。

「チェック問題」は「学習の基本」の類題で構成されているので宿題に最適です。「映像・新中学問題集」には「チェック問題」の解説動画もあります。また、「チェック問題」には「振り返りマーク」があるため、躓いた時、「振り返りマーク」に記載のある「学習の基本」に戻り、解き直しがしやすくなっています。

次の授業の冒頭には、「単元確認テスト」を受けさせ、定着を図るとよいでしょう。

宿題の量が足りない場合は「新中学問題集 演習編」を併用することでより多くの類題に取り組めます。是非たくさん解かせてあげてほしいです。

また、My Pageに、先生が進捗をチェックしたり、授業計画が作れたりする「新中問マネージャ」も準備してあります。 - 数学の改訂ポイントは何ですか?

-

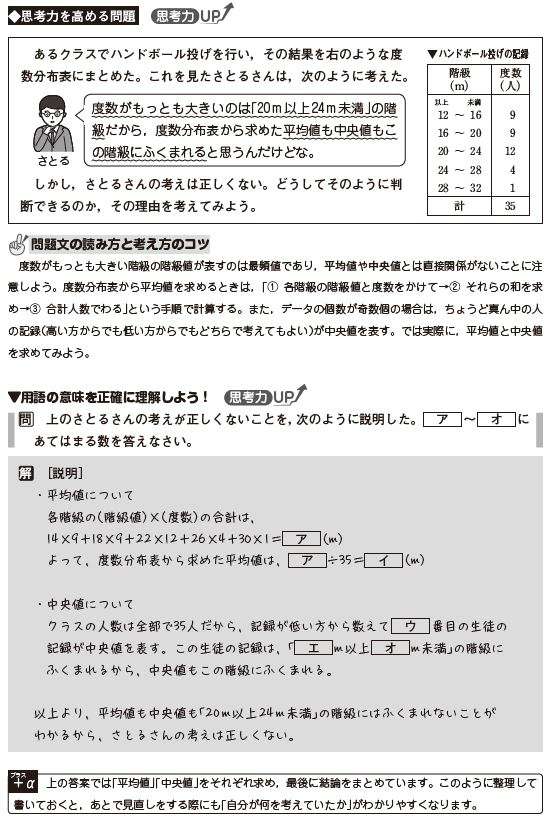

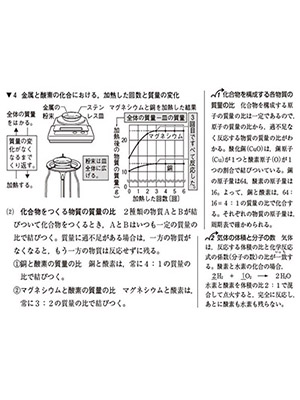

思考力を高める問題に力を入れて改訂しました。

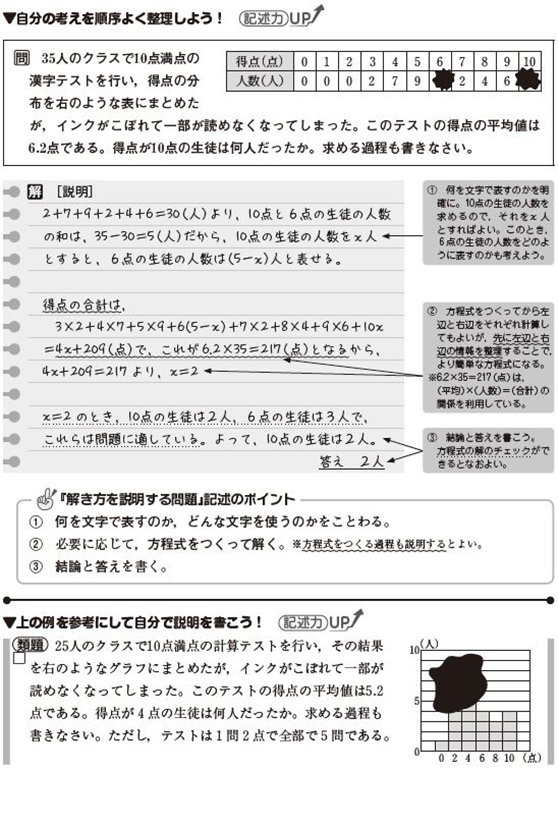

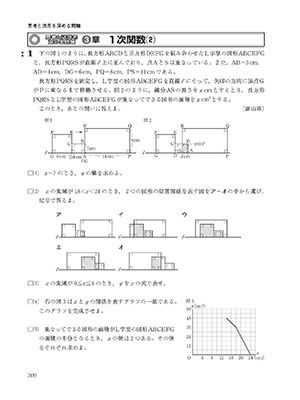

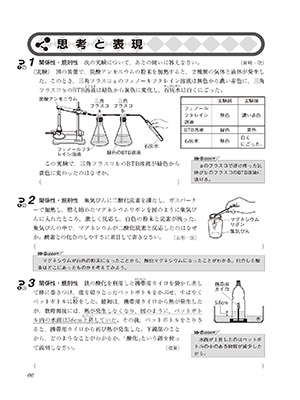

もともと、発展編には思考力問題がありましたが、改訂で標準編にも「思考と表現」というコーナーを新設しました。

近年の入試問題を分析したところ、数学でも記述問題が増えており、最終的な答えだけを書くのではなく、思考のプロセスを記述できる力が必要になってきました。

また、最近の学校での授業においても、1つの問題でも複数の解き方があるような問題で、自分の考えたプロセスを発表するような授業が増えてきました。

このような時代の流れに対応し、思考したものを表現するようなコーナーを作成しました。 - 最後にメッセージをお願いします。

-

「新中学問題集 数学」は弊社の問題集の中で最長の40年の歴史があり、その歴史の中で時代に求められているものにあわせた内容に変容し続けています。

その中で、変わっていないところは問題選びです。問題選びは常に『「高校入試に必要なもの」を全て集めるように。』です。

弊社は創立当初より直販体制で営業をし続けています。営業が先生の声を常に聞き、制作に反映し続けています。

変わらないところ、変わっていくところ、常に進化していく問題集でありたいと思い制作しています。

新中学問題集 国語

- 新中問国語はどのような特徴がありますか?

-

国語に関しては、全てのページに取り組んでほしいという思いで作成しています。

特に、読解に関しては、小問全てに意味があり、是非飛ばさずに取り組んでもらいたいものです。

新中問標準編の全体的なつくりは、「習得編⇒演習編」というつくりになっており、「習得編」はさらに「学習テーマ別」「文章ジャンル別」に分かれています。「学習テーマ別」というのは、「場面」「心情」など、テーマを絞って、文章の読み取り方を学習する章です。

各章、大問1で「読解のポイント」という導入部分の練習問題で800~900字程度、さらに定着として大問2で2100文字より長めの読解問題に取り組みます。

次の「文章ジャンル別」は、「小説」「随筆」などジャンル別で、テーマとしては混在した内容の章です。大問1は1200字程度、大問2で2000字弱程度の読解問題です。「演習編」は、ジャンル別になっていますが、入試を意識して作成しており、大問1は1200字程度、大問2で3000字程度の文字数の文を扱います。3000字は標準的な入試の文字数で、段階を経て入試の長さの文章を読めるように構成しています。

知識事項については、各章の最後に言語・文法・漢字を配置し、家庭学習でこつこつと進められるようにしています。標準編の特徴として、「演習編」の各単元の終わりに「作文」「記述対策」コーナーを設けています。単元内の大問の読解内容をさらに掘り下げて作文したり要約させたりするコーナーです。1、2年は100字以内、3年でも200字以内の記述問題で、難度的にも標準的なものです。授業中に早めに問題を解き終えた生徒に空いた時間で取り組ませるといいでしょう。また、コーナーの最初には、どのように記述をまとめたらよいかのポイントを説明していますので、記述の苦手な生徒さんにも家庭学習などでチャレンジして頂きたいものです。

しばしば、塾の先生方から地域の都道府県の入試の形式や傾向に沿った問題をやらせたい、県の入試に沿っていないので使えない、などというご要望やご指摘を頂くことがあります。公立高校入試は各県で出題の形式や傾向が異なっていますので、その対策をしたいというのはそのとおりです。

新中問国語は、生徒の国語力を「試す」のではなく、国語力を「つける」ことを目的として、文章や問題内容によって最適な問題形式にしています。入試対策に入る前の国語力養成に新中問を活用して下さい。多様な都道府県の解答形式の対策は、国語力をつけた後に行うのが効果的と考えます。 - 新中問国語の効果的な使い方は?

周辺教材、デジタル教材との併用方法も教えてください。 -

色々な使い方がありますが、基本の使い方を紹介します。

まず、大問1を宿題として家庭学習をさせます。授業では、デジタル教師用を利用し、大問1を解説します。授業内で大問2を解かせて、大問2を解説します。また、次の授業までの宿題として言語・文法事項のページを指示するとよいでしょう。発展編は読解問題に特化しているので、どんどん次の問題を取り組ませて下さい。多くの文章に触れることが大切です。発展編を利用していて、言語・文法事項が足りていない方は、「しっかり言語」「しっかり文法」を活用して下さい。

「読解確認テスト」は2ヶ月に1回ほど、授業で学習してからすこし間を置いてから行うのがオススメです。読解力がついたかどうかはすぐにはわかりません。忘れたころに再度取り組ませることで、授業を聞いてわかったつもりになっていただけなのか、文章をしっかり読めるようになっているのかを図ることができます。「読解確認テスト」は本文と同じ文章を使っており、時間も20分くらいを想定して作成していますので、生徒の負担も多くありません。また、一度読んだことのある文章なので、初めに読んだときよりも理解しやすいと思います。国語の自信をつけさせたいときにも使用することができるでしょう。 - 国語の改訂ポイントは何ですか?

-

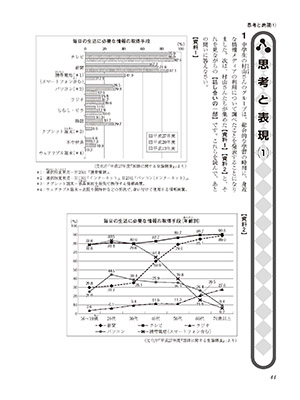

標準編に追加した「思考と表現」です。

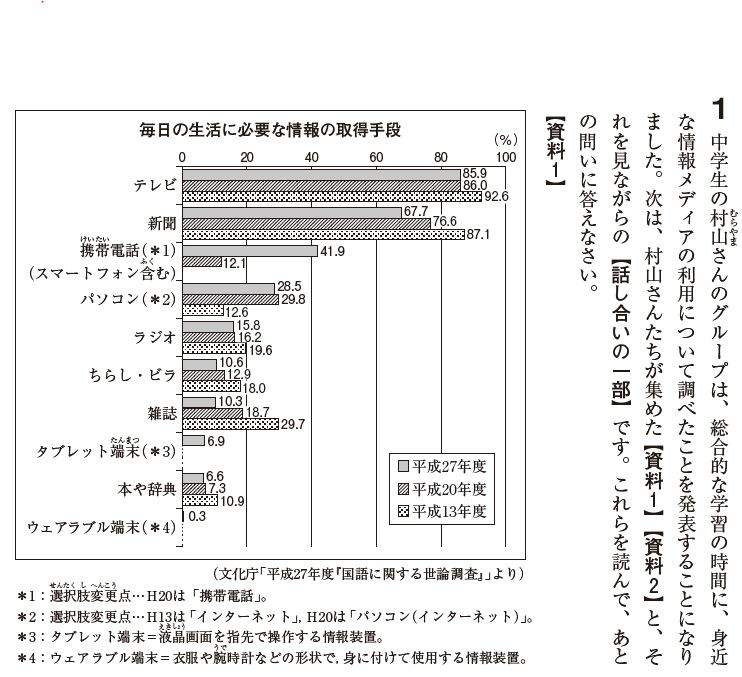

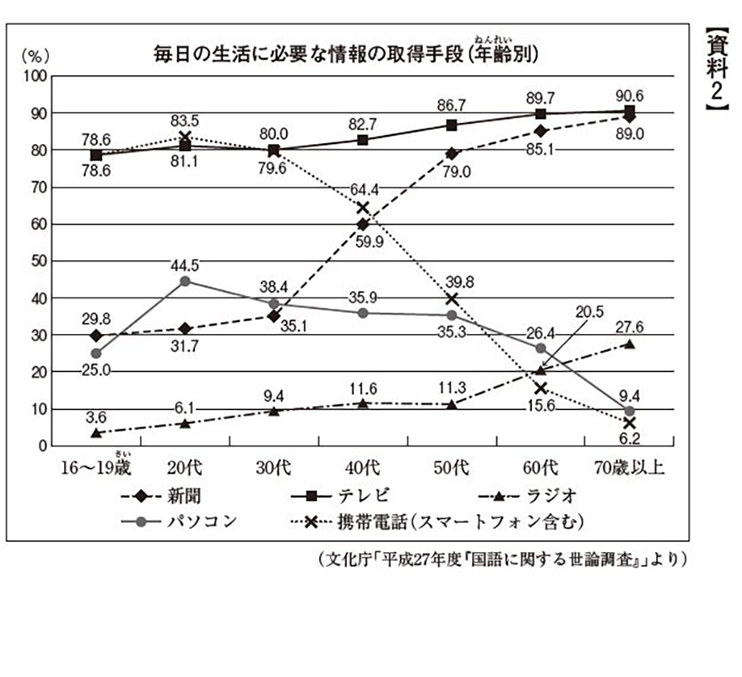

表やグラフ資料と会話文を組み合わせた典型的な「非連続テキスト」の読み取り問題を、各学年とも4回ずつ掲載しました。

大学入学共通テストの傾向を踏まえると、高校入試でも出題が増えると想定される形式で、他の教科と同様に改訂の目玉となるページです。

提示された表やグラフのどんな点に着目したらよいかなどの、資料を見る視点を養うことは意外と重要です。入試では、限られた時間内に、多くの資料・情報の中から必要な情報を取り出さなければなりません。日ごろから資料の見方に慣れておけば、実際のテストでも慌てずに解答できるようになります。国語では、高校入試に出題されるような形式を、学年を追って段階的に学習できるように構成しました。中1では「情報を正しく読み取る力」、中2では「読み取った情報を分析・考察する力」、中3ではさらに「情報を活用する力」を養うことを目的として制作しました。 - 最後にメッセージをお願いします。

-

ずいぶん前から、子供たちの読書量が減ってきていて、新聞を読まない子も増えてきたと言われています。

さらに、最近では、文章のやり取りはSNSが中心になってきており、短文や単語で会話をすることも頻繁で、スタンプを押して終わり、というケースすらあります。

文字を読み・文字を書く機会が減ってきています。もしかすると、国語の授業でしか縦書きに触れない時代なのかもしれません。

だからこそ、私たちは文章選びに最も力を入れています。読みづらい、重すぎる・・・といった内容の文章もあるかもしれませんが、おそらくそういった文章は自分からは手に取って読むことがないですよね。多彩な文章に触れられるのが、新中問のような、教科書準拠教材ではない問題集だと思います。私たちは、新中問が子どもたちの読書生活の手助けになるといいなと思っています。読んで、解いて、おしまい、ではなくて、「この文章の続きを読みたい」「この作家の別の作品を読んでみたい」と思わせるような問題集であれたらと思っています。

新中学問題集 理科

- 新中問理科はどのような特徴がありますか?

-

新中問理科は、公立高校入試で出題される全てのパターンの問題を網羅できる豊富な問題量を用意することで、生徒が入試を突破できるだけの力を身に着けることができる教材です。

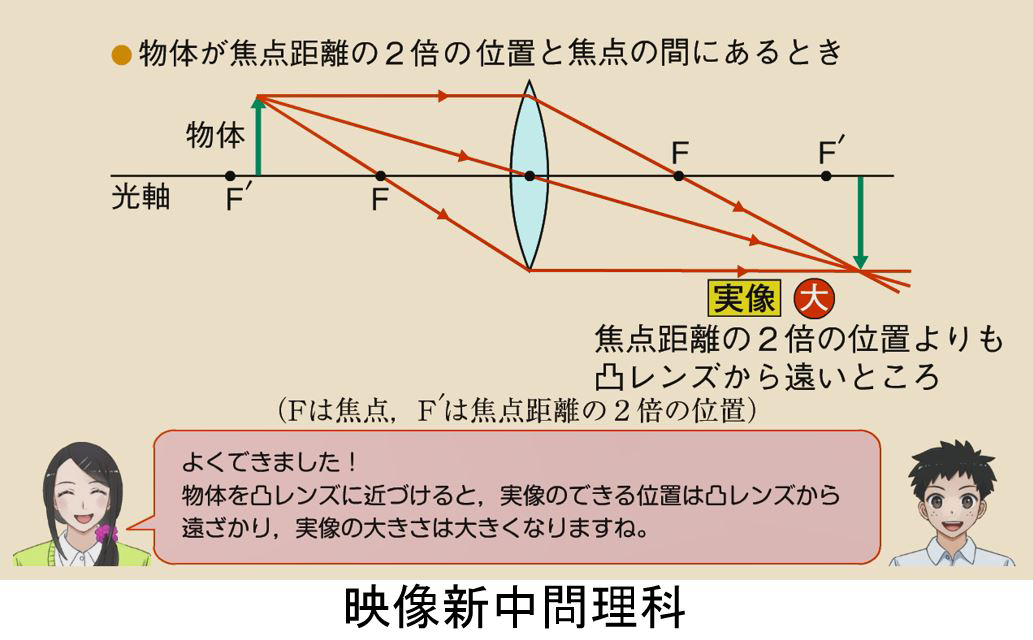

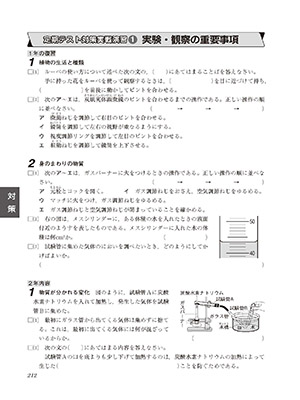

構成については、①導入として図やグラフを豊富に使用した「要点のまとめ」で、分かりやすく解説→②一問一答形式の「基本演習」→③大問単位の「練習問題」と問題を解きながら、基本的な知識から問題の解法まで無理なく身に着けることができます。「要点のまとめ」には、「フレミングの法則」のように指導要領外であっても、問題を解く上で、理解しておくと便利なものや、学習する上で知っておくとより理解を深めることができる知識については、「発展学習」という形で掲載しております。

また、「実力UP演習(入試対策演習)」では、入試最頻出の問題を通して、入試や定期テストでより高得点を獲得するために必要なスキルを身に着けることができます。中3の巻末に掲載の「研究セミナー」は、難関国私立入試で取り扱われているような、教科書内容を超えた内容を扱っています。

このように、基礎から応用まで幅広く対応できるようになっています。 - 新中問理科の効果的な使い方は?

周辺教材、デジタル教材との併用方法も教えてください。 -

理科に授業時間を割くことが難しい先生方の声に対応するため、新中問理科には様々な周辺教材を用意しています。

1つ目は、「重要語句の確認」です。この「重要語句の確認」は、新中問の「要点のまとめ」で絶対に覚えてほしい重要用語文章を穴埋めしながら定着することができる教材です。新中問と完全対応しており、授業で新中問を行う前に、この教材で予習を効率的に行うことができます。理科のノートを取るには、重要事項を書いたり、図や表、グラフをかいたりと非常に時間がかかります。ノート作成時間の短縮のためにも「重要語句の確認」を活用いただけます。

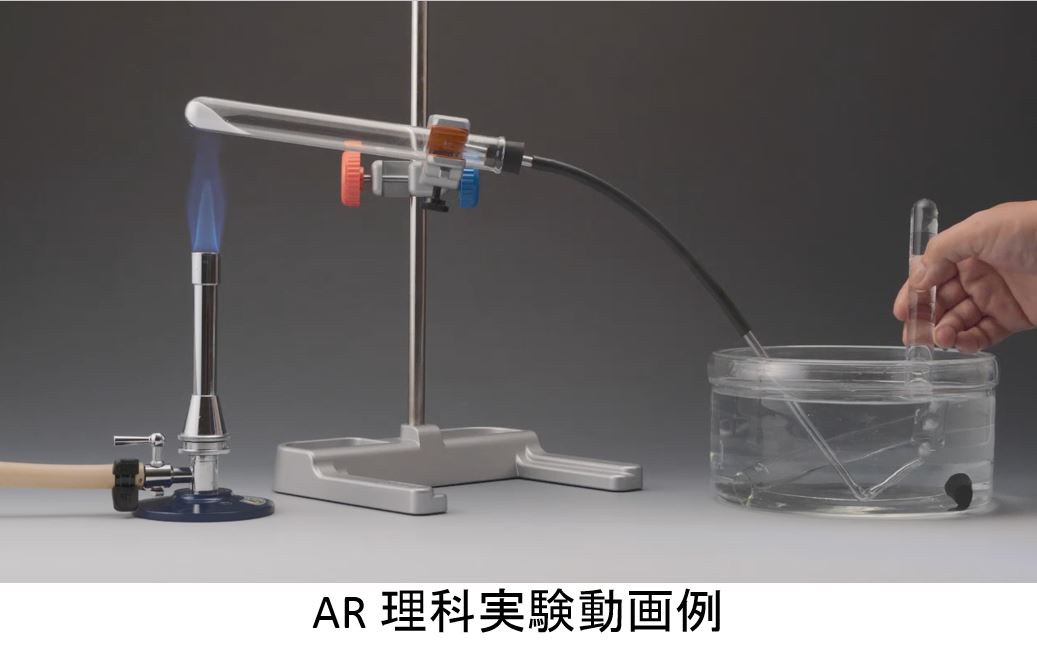

2つ目は、「映像・新中学問題集」です。反転授業や生徒が事前に予習をする手助けをする映像教材です。1単元20分程度で、生徒と先生が要点のまとめの内容を実験動画なども交えながら解説しています。

3つ目は、「デジタル教師用」です。こちらは、教師のサポートツールで新中問の紙面を、画面に映し出すことができ、問題の解答なども表示できるものです。板書時間を短くすることができ、授業時間の短縮ができます。また、実験動画やアニメーションなどのコンテンツも掲載しており、より生徒に理解しやすい授業を展開することができます。

最後に、新中問確認テストです。こちらは、無料でダウンロードできる確認テストとなっており、この確認テストで学習した内容が定着したかの確認や復習として用いることができます。

重要用語の確認・映像新中問で予習し、新中問・デジタル教師用で授業を行い、確認テストで確認・復習する形での使用がおすすめです。

理科の事象は図を見たり、文を読んだりするより、実際に実験を見たほうが早く深く理解できます。しかし、塾で実験をするのはかなり難しいので、授業内では「デジタル教師用」、自習では「映像・新中学問題集」を使用し、生徒の理解を深めていただきたいものです。

- 理科の改訂ポイントは何ですか?

-

3点の改訂ポイントがあります。

まず1点目は、「思考と表現」のコーナーです。以前から掲載していました思考力問題をリニューアルしました。★マーク(難しい問題につく難度マーク)がついているものが多く、必要な生徒にはチャレンジさせて下さい。また、「Support」という生徒が自習しているときに行き詰った場合、注目して欲しいことを記載しているコーナーや、問題を解くのに必要な知識事項が確認できるように、掲載されているページに戻れる振り返りマークがあり、自力で解く手助けをしています。他にも、問題の頭に「文章読解」「データの活用」など解く上で必要な力も記載していますので、自分の苦手なテーマが何かを把握するのに役立ちます。

2点目は、ARの動画・写真です。理科の事象は図を見たり、文を読んだりするよりも実際に見たほうが深く早く理解することができます。授業や自学自習の補助として是非活用下さい。

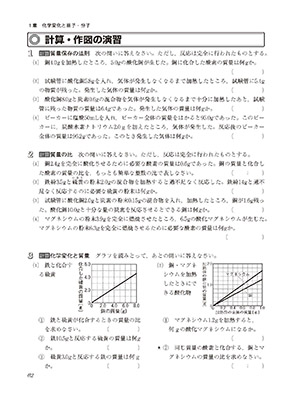

3点目は、1、2年生において、今まで以上に定期テスト対策を意識しました。もともと巻末に以前から好評いただいていた「定期テスト対策実践演習」を拡充するとともに多くの生徒が苦手とする計算・作図に重点を置いた「計算・作図の演習」というコーナーを新設しました。計算や作図は一般的に苦手とする生徒が多いとされています。こちらのページで、苦手打破に活用下さい。 - 最後にメッセージをお願いします。

-

改訂では、「より生徒の理解を深める」、「思考力を高める」事を重視し、新たなコーナー、動画、演習問題を作成しました。

目で見て理解し、繰り返し問題を解くことで、高校入試を乗り越えて欲しいです。

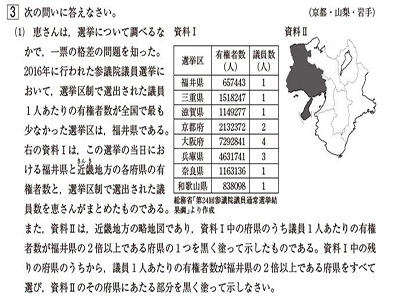

新中学問題集 社会

- 新中問社会はどのような特徴がありますか?

-

データベース型問題集として、新中学問題集社会では、重要語句と重要事項の網羅性に長けています。すべての教科書の重要語句・重要事項を一冊に集めたイメージです。入試に出る語句・事項はカバーできるよう作成しています。

問題パターンも豊富で、同じ解答で違う切り口の問題を掲載し、一つの語句を別の観点から見ることができるように構成しています。入試に向けて様々な問題パターンに慣れると同時に、語句の丸暗記ではなく、語句・事項の本質を見極められるようにつくっています。 - 新中問社会の効果的な使い方は?

周辺教材、デジタル教材との併用方法も教えてください。 -

塾で理科や社会に割ける時間が少なくなってきているといわれています。また、講師の確保も課題という声も聞きます。

そのため、新中学問題集はできるだけ自宅学習・自習も滞りなくできるようつくっています。

使い方の一例を紹介すると、まず、自宅などで映像・新中学問題集を視聴し、「重要語句の確認」で自習をします。塾では、新中学問題集とデジタル教師用シリーズを利用し、ポイントとなる問題を解説します。次の授業までに練習問題を解き、次の授業で単元確認テストや思考と表現などで応用力をつけるような使い方が効果的です。 - 社会の改訂ポイントは何ですか?

-

まず、思考と表現のコーナーです。入試のトレンドにあわせ、

・複数の資料から情報を読み取り、今まで学習してきたことと結び付けて解答する問題

・教科書に載っていないような歴史史料を読み取って解答する問題

等の問題を掲載しています。難しい問題には、生徒が自らの力で解けるよう「support」コーナーを新設しました。このコーナーに解き方のヒントを掲載し、生徒が取り組みやすく、授業などで解説しやすくしました。このような思考や表現力を要する問題は、今後の入試のトレンドになってくると想定されます。3年生はもちろん、ぜひ1・2年生からでも、思考力・表現力・判断力を鍛えて頂きたいものです。また、自学自習しやすいよう、解答解説を充実化させました。たとえば、選択問題の誤答について、なぜ間違っているのかの解説や、文章記述問題において書くべきポイントなどです。「解けなかった生徒」が「解ける生徒」になれるように、自宅学習などでも問題をきちんと理解できるように工夫しました。

- 最後にメッセージをお願いします。

-

「基本的人権って何?」「為替相場って何?」「円安・円高って何?」

丸暗記だけでは解けない入試問題が出てきています。新中学問題集社会なら丸暗記ではない学習ができます。

高校入試に向けてはもちろん、生徒が生きていく中で役立つ問題集になるようにつくっています。